News

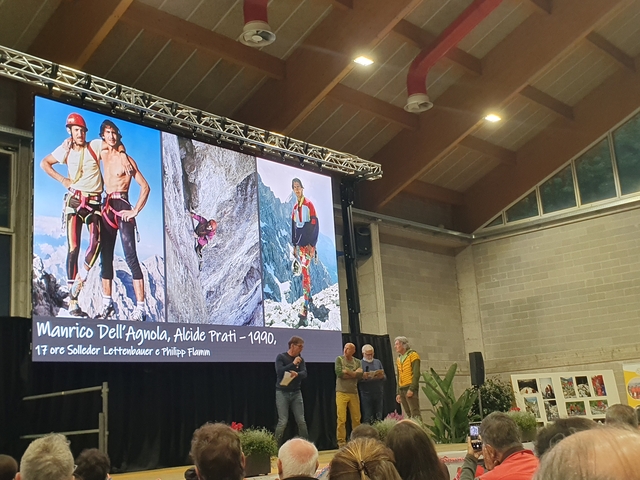

Free K2 - Baltoro Survey 2025

di Umberto Villotta

La missione di sorveglianza delle condizioni in cui si trova attualmente il Baltoro, indirizzata a identificare le prospettive per un’efficace gestione del flusso dei visitatori, si è svolta nell’ultima parte dell’estate 2025, dal 20 di agosto al 15 di settembre.

Su mandato di Carlo Alberto Pinelli (Presidente onorario di Mountain Wilderness International e Accademico del CAI) e di Mauro Penasa (Presidente Generale del CAAI), il 21 agosto sono atterrato a Islamabad, ad attendermi il compagno di avventura di questo viaggio, Afzel Scherazi (Presidente di Mountain Wilderness Pakistan). Chiaro l’obiettivo: monitorare con attenzione la gestione dello smaltimento dei rifiuti prodotti nel Central Karakorum National Park, nel corso della stagione turistica, dalla notevole frequentazione di alpinisti, trekker, guide, cuochi, assistenti vari, portatori e animali da soma. Chiara anche la necessità di prendere contatto coi principali attori impegnati nella conduzione del Parco e nelle operazioni sul terreno, e al contempo l’opportunità di registrare opinioni, idee, problematiche e suggerimenti di quanti avremmo potuto incontrare durante l’avvicinamento al CB del K2 ed il successivo rientro. Un bell’impegno, non c’è che dire…

Il secondo giorno a Islamabad abbiamo incontrato l’Ambasciatrice Italiana Marilina Armellin che ci ha ricevuti insieme al Dottor Francesco Zatta, responsabile della Agenzia Italiana Cooperazione e Sviluppo (AICS) per Pakistan e Afghanistan.

Dopo le presentazioni, l’Ambasciatrice ha puntualizzato le problematiche del Gilgit–Baltistan, un territorio conteso tra India e Pakistan che non è considerato provincia pakistana ma solo un territorio amministrato. Questo contrasto alimenta una guerra a bassa intensità che dura dal 1947 e il Baltoro, vicino al confine, è una zona fortemente militarizzata.

Ha poi sottolineato le difficoltà esistenti nella gestione di programmi a medio termine e Zatta ha aggiunto che se si vuole portare avanti un progetto è indispensabile la presenza in Pakistan di almeno un coordinatore. Ci hanno pertanto consigliato tener in considerazione la collaborazione con EvK2-CNR, fondazione presente in Pakistan da circa 20 anni e molto ben introdotta, conosciuta e presente sul territorio, in stretto contatto con le amministrazioni locali e col CKNP (per il quale ha sviluppato il piano di gestione approvato una decina di anni fa).

La complessa situazione socio-economica attuale rischia di penalizzare i finanziamenti dedicati alle tematiche ambientali, in Pakistan come nel resto del mondo. Peraltro, la ricaduta d’una virtuosa gestione del Parco sulla frequentazione turistica (internazionale o domestica) è di grande rilievo per tutti gli organismi coinvolti, la cui sopravvivenza è legata dall’inizio al turismo. Ci è stato quindi consigliato di contattare la direzione del CKNP, che è in grado di dare tutte le informazioni ed evidenziare le problematiche ufficiali di gestione. Sarà poi importante un contatto con l’Amministrazione del Gilgit–Baltistan, con l’Environmental Agency, e con EvK2-CNR.

Alla stazione di ingresso al Central Karakorum National Park - Askole (Foto Umberto Villotta)

Alla stazione di ingresso al Central Karakorum National Park - Askole (Foto Umberto Villotta)

Askole

Il trekking è cominciato il 24 agosto ad Askole (3000 m), raggiunta in fuoristrada da Skardu con un viaggio di 5 ore su strade alquanto disastrate, con ben 3 interruzioni dovute a recenti frane (non è stata un’annata clemente, con gravi alluvioni nella prima fascia montuosa, tra Punjab e Swat).

Askole è l’ultimo villaggio prima di entrare nel CKNP, con una scuola primaria e un dispensario medico, intitolato a Lorenzo Mazzoleni, deceduto sul K2 nel 1996, che versa in condizioni pietose. Appena fuori dall’abitato c’è invece una costruzione nuovissima, si tratta di un ospedale edificato con fondi tedeschi raccolti da Thomas Huber, ma la struttura non è ancora funzionante.

Il giorno dopo partiamo con una guida locale, Basharat Shigri, un cuoco, un aiuto cuoco, 3 portatori e 3 muli con 2 conducenti. La mediazione della guida nei rapporti con la comunità locale e le autorità ci sarà di grande aiuto. Tappa obbligata, la registrazione per entrare nel Parco, ma poco prima visitiamo la discarica per i rifiuti raccolti nei vari campi intermedi sul percorso per il K2. Si tratta di un deposito a cielo aperto dove alcune persone, dalla apparenza molto misera, recuperano a fatica qualche oggetto da rivendere. Annessi alla discarica troviamo un compattatore per la plastica (dimensioni ridotte, come quello dei nostri supermercati), una capanna chiusa a chiave, deposito delle balle di plastica e delle bombole metalliche, e un piccolo inceneritore.

Intervistiamo il guardiaparco, molto gentile, che viene raggiunto dal suo superiore e da un altro collega. Ci vengono forniti i dati principali sulla frequentazione del Parco nel 2025, relativi a questo ingresso (che peraltro è il principale): Trekker 445, Alpinisti 375. Non c’è un numero ufficiale complessivo di quanti risalgono il ghiacciaio, ma ognuno degli ingressi per trekking si porta dietro circa 5 portatori, mentre il numero aumenta fino a 10 per gli alpinisti che rimangono sul Baltoro a lungo e che hanno molto più materiale. Si tratta complessivamente di almeno 6000 portatori, dei quali quelli con licenza ufficiale, registrati in ingresso, sono stati 780.

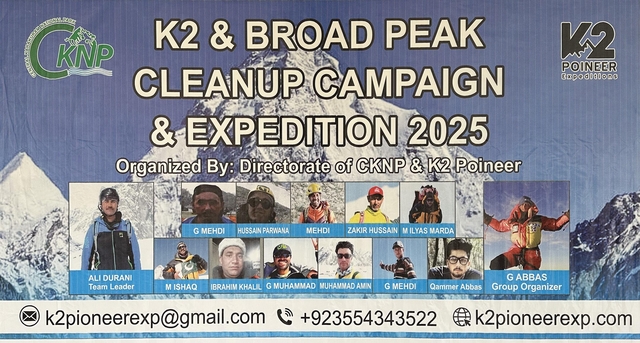

Alla fine della stagione alpinistica 2025, che si è conclusa da poco, è stata effettuata una operazione di pulizia (Clean-up Campaign) con portatori d’alta quota sul K2 (fin sotto il C4) e sul Broad Peak, con i seguenti risultati:

Concordia: raccolti 3000 kg di rifiuti

Broad Peak (CB e primi campi): 3400 kg

K2 (Campo Base): 3500 kg

K2 (Campi ABC-C1-C2-C3): 800 kg (1100 da info successive da CKNP).

I rifiuti dai campi alti (principalmente corde fisse, e bombole di ossigeno) sono chiusi a chiave in un edificio per evitare che siano asportati.

Il trasporto dei rifiuti a valle viene effettuato da muli caricati con sacchi di iuta, definiti come poco pratici, e le operazioni di raccolta e trasporto si svolgono senza alcun controllo da parte dei guardaparco, che presidiano solamente la stazione di ingresso.

Successivamente il portatore d’alta quota, Ghulam Mehdi, che ha partecipato alla pulizia dei campi alti del K2, ci racconterà di aver trovato condizioni molto “secche” sulla montagna, con rocce e oggetti affioranti dalla neve, tra i quali anche bombole di ossigeno che potrebbero appartenere addirittura alla spedizione Desio (Mehdi è un veterano sul K2).

La Scuola Superiore di Askole (Foto Umberto Villotta)

La Scuola Superiore di Askole (Foto Umberto Villotta)

Askole - La stazione di incenerimento (Foto U. Villotta)

Askole - La stazione di incenerimento (Foto U. Villotta)

Askole - Il compattatore delle plastiche (Foto U. Villotta)

Askole - Il compattatore delle plastiche (Foto U. Villotta)

Trekking

Il 2025 non ha fatto eccezione alla tendenza degli ultimi anni. K2 e Broad Peak hanno visto una forte presenza di agenzie commerciali che si appoggiano a Sherpa nepalesi: anche qui si sta esportando il metodo “via Normale all’Everest” con attrezzatura sistematica con corde fisse da inizio stagione, dal Campo Base Avanzato (ABC) fino alla vetta, sia sullo Sperone Abruzzi che sulla adiacente via Cesen. Qualcuno sostiene non serva più neanche la piccozza per salire il K2! Ma sia ben chiaro, questa montagna non sarà mai frequentata come l’Everest, è molto più ripida e difficile e oggettivamente gli spazi per piantare le tende ai campi alti sono davvero esigui e incompatibili con numeri maggiori degli attuali.

Comunque, questo approccio alla fine paga: nel 2025 una quarantina di persone ha salito il K2, peraltro in un periodo insolito, intorno al 10 di agosto, una decina di giorni in ritardo rispetto al solito, quando la maggior parte dei gruppi aveva già levato le tende e sembrava proprio si dovesse trattare di un anno senza cima. Ebbene, tutti gli alpinisti sulla vetta appartenevano a spedizioni commerciali.

Se si considera che dal 1954 (con una seconda salita solo nel 1977) all’inizio del 2021 si sono registrate meno di 400 salite, mentre dal 2021 al 2025 ce ne sono state altrettante, è evidente che si tratta di una scelta vincente. Il mercato dell’alta quota si alimenta di questo impressionante aumento delle percentuali di successo, possibile solo grazie al completo attrezzaggio della salita. In seguito, ci capiterà di vedere la pubblicità del team pakistano che ha attrezzato la normale del Laila Peak (6096 m) con 1500m di corde fisse.

Nei giorni successivi visitiamo i campi lungo il percorso del trekking fino al Campo Base del K2. Il nostro programma prevede tappe a Jola, Paiju, Khoburtse, Urdukas, Goro e Concordia. Si tratta di campi frequentati in maniera differente, ciascuno con le proprie caratteristiche, dove riscontriamo varie criticità.

KOROFONG: molto sporco sul terreno nonostante i bidoni del CKNP, presenti le tipiche costruzioni in pietra, diroccate, senza tetto e non utilizzate, vegetazione scarsa e rada; spesso si realizzano ripari, utilizzando come tetto teli in plastica e come sostegno pali di legno di pioppo, salice e tamarisco, nonostante tutti i divieti di prelievo.

JOLA (3200 m): storicamente famoso per l’affollamento e la sporcizia. A inizio agosto una colata di fango di medie dimensioni ha seppellito gran parte del campo, e in particolare tutti i bidoni per rifiuti e i WC del CKNP; per fortuna l’evento è accaduto di giorno e non ci sono stati feriti. La colata sembra essere stata causata dalla tracimazione di un lago glaciale, ma manca una perizia geologica in merito. I rifiuti vengono ora buttati in una buca scavata all’occorrenza e in seguito bruciati. Anche qui la vegetazione è quasi assente, mentre sono presenti un paio di costruzioni della comunità locale Testey, in buono stato ma molto sporche.

Effetti della frana di fango sul Campo di Jula (Foto U. Villotta)

Effetti della frana di fango sul Campo di Jula (Foto U. Villotta)

BARDUMAL (3300 m): è un campo usato poco ma pulito, con sorgente e 2 capanne, gestito dalla comunità locale, ma la vegetazione è quasi nulla. Presenti bidoni rifiuti del CKNP.

PAJU (3500 m): gestito dalla locale comunità Testey, è molto grande, affollato e sporco: nonostante ciò, si tratta del campo in cui molte agenzie scelgono di far tappa per un giorno di riposo/acclimatamento, e forse la frequentazione è motivo delle difficoltà a mantenerlo pulito. E’ un campo alberato e fresco (rimboschimento di salici e pioppi effettuato da giapponesi, inizio anni ’90), ma alcuni alberi sono abbattuti o danneggiati. C’è una decina di toilette semidistrutte, 2 box docce improbabili (senz’acqua, con secchio), un inceneritore inutilizzabile vicino a una buca dove viene depositata parte dei rifiuti (al nostro ritorno erano stati bruciati). Per la raccolta vengono usati bidoni blu (drum) o bidoni in legno artigianali.

Le piazzole tenda sono pericolosamente delimitate con filo spinato. E’ presente un paio di capanne abitate, in buono stato.

Intervistiamo il capo villaggio (che è uno studente universitario), molto critico sul Parco, ma con idee alquanto confuse su come gestire i rifiuti.

Il Paiju Peak (Foto U. Villotta)

Il Paiju Peak (Foto U. Villotta)

Il Campo Paiju - Scavo per la raccolta rifiuti (Foto U. Villotta)

Il Campo Paiju - Scavo per la raccolta rifiuti (Foto U. Villotta)

Campo di Paiju. L'inceneritore da anni non più funzionante (Foto U. Villotta)

Campo di Paiju. L'inceneritore da anni non più funzionante (Foto U. Villotta)

ll campo di Paiju - Pannello di benvenuto (Foto U. Villotta)

ll campo di Paiju - Pannello di benvenuto (Foto U. Villotta)

LILIGO (3700 m): è un campo attualmente poco utilizzato dopo che una frana ha distrutto il vecchio campo (c’è una parete di conglomerato giusto sopra!!!). Qui sono presenti sia bidoni blu (drum) che bidoni CKNP per la raccolta dei rifiuti. Il campo risulta abbastanza pulito, ma appena al di fuori, sotto un masso, un gran cumulo di rifiuti, alcuni dentro sacchi, altri sparpagliati. Ricordo questo campo nelle foto di Galen Rowell (1980 circa), era la zona più elevata con alberi, ora del tutto priva di vegetazione.

KHOBURTSE (4000 m): campo grande, molto affollato, abbastanza sporco, con 2 tende toilette che scaricano direttamente nella morena, 3 capanne (una occupata da militari), gestito dalla comunità locale Testey, con bidoni blu (drum) per la raccolta rifiuti. La quota non consente lo sviluppo di vegetazione arborea.

Carovana in discesa dal Campo Khoburtse (Foto U. Villotta)

Carovana in discesa dal Campo Khoburtse (Foto U. Villotta)

Le capanne del Campo Khoburtse (Foto U. Villotta)

Le capanne del Campo Khoburtse (Foto U. Villotta)

URDUKAS (4200 m): campo grande, affollato, con mucchi di rifiuti nascosti sotto i massi, pochi bidoni, lavabi rotti e inservibili, molte toilette ma semidistrutte, le uniche disponibili scaricano direttamente nel ghiacciaio. Sotto il campo un deposito militare di taniche di plastica per kerosene, con un contingente di soldati. Gestito dalla comunità Testey.

I contrafforti delle Torri del Trango, un vero oceano di roccia, visti dal Campo di Urdukas (Foto U. Villotta)

I contrafforti delle Torri del Trango, un vero oceano di roccia, visti dal Campo di Urdukas (Foto U. Villotta)

Nei pressi del Campo di Urdukas (Foto U. Villotta)

Nei pressi del Campo di Urdukas (Foto U. Villotta)

Ancora nei pressi del Campo di Urdukas (Foto U. Villotta)

Ancora nei pressi del Campo di Urdukas (Foto U. Villotta)

GORO1: campo sul ghiacciaio, usato poco, con una tenda ricovero per portatori, un paio di bidoni del CKNP (pieni). In linea di massima un campo abbastanza pulito.

Nei pressi di Goro 1 (Foto U. Villotta)

Nei pressi di Goro 1 (Foto U. Villotta)

GORO2 (4300 m): campo sul ghiacciaio, bidoni del CKNP vuoti, ma nessuna toilette agibile, abbastanza sporco.

Tra Goro2 e Concordia si passa in una discarica prodotta da un accampamento del Pakistan Army: mucchi di scatolette arrugginite e taniche per carburante in metallo.

Tra Urdukas e Goro 1 (Foto U. Villotta)

Tra Urdukas e Goro 1 (Foto U. Villotta)

Biarchedi Peak 6781 m sopra Goro 2 (Foto U. Villotta)

Biarchedi Peak 6781 m sopra Goro 2 (Foto U. Villotta)

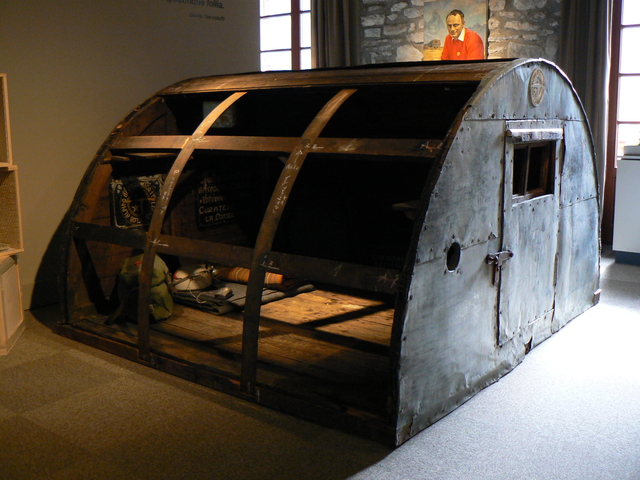

CONCORDIA (4650 m.): grande campo su ghiacciaio, molti bidoni CKNP appena svuotati, un paio di toilette sopraelevate (alquanto scomode) con scarico dentro bidoni blu, qualche rifiuto sul terreno e bidoni blu e metallici all’apparenza abbandonati, un paio di tende per i portatori. C’è un nuovo presidio medico, con medico militare che abbiamo conosciuto, in un piccolo prefabbricato stile “bivacco”. Oltre un grande crepaccio c’è il presidio militare con un prefabbricato ed alcune tende.

Sulla via per Concordia, uno sguardo indietro verso la Torra Muztagh (Foto U. Villotta)

Sulla via per Concordia, uno sguardo indietro verso la Torra Muztagh (Foto U. Villotta)

La Parete Ovest del G IV dai pressi di Concordia (Foto U. Villotta)

La Parete Ovest del G IV dai pressi di Concordia (Foto U. Villotta)

BROAD PEAK BASE CAMP (4865 m): sostanzialmente pulito, bidoni del CKNP svuotati, ma nessuna toilette.

Tra i due Base Camp ho scovato un bidone blu e un sacco, entrambi pieni di rifiuti, abbandonati, probabilmente persi durante il clean-up di due settimane prima.

K2 BASE CAMP (5000m): campo con bidoni CKNP vuoti, una toilette sopraelevata rovesciata, 7/8 bidoni blu abbandonati (uno era quello per le deiezioni della toilette).

Al K2 BC finisce il nostro trekking sul Baltoro. La nostra intenzione di ritornare attraverso il Gundogoro-La per la valle di Hushey è stata frustrata dalle recenti precipitazioni: il passo è alto, non transitabile dai muli e non frequentato in questa stagione. Alla fine, è giocoforza ripercorrere la via seguita in salita, opzione favorita dalla nostra agenzia di trekking, Trango Adventures (della quale dobbiamo ringraziare l’impeccabile organizzazione).

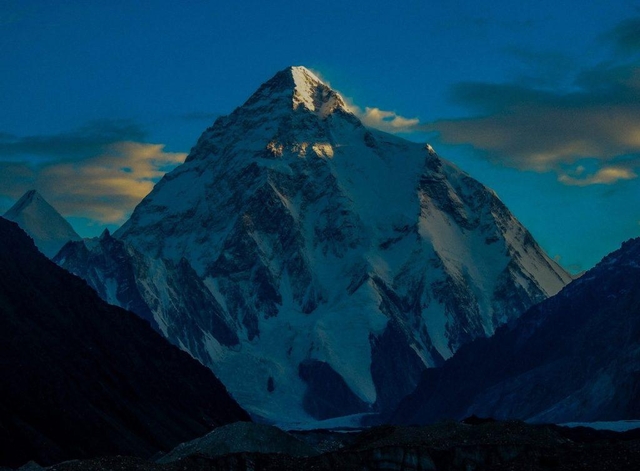

Il K2 visto salendo lungo la via normale al Broad Peak (Foto F. Cazzanelli)

Il K2 visto salendo lungo la via normale al Broad Peak (Foto F. Cazzanelli)

Considerazioni finali

L’obiettivo di questo viaggio era ottenere un’immagine accurata e attuale della situazione sul Baltoro e sulle sue montagne più visitate (il K2), a conclusione del ciclo turistico stagionale, per identificare le necessità e i possibili aspetti su cui è opportuno o indispensabile discutere una eventuale proposta di intervento.

A grandi linee, ad oggi l’alta montagna è minacciata dalla frequentazione umana da un lato e dal riscaldamento globale dall’altro. Il ghiacciaio del Baltoro non fa eccezione: il confronto tra le immagini rilevate nei primi decenni del ‘900 e quelle attuali testimoniano un’evidente riduzione dei ghiacciai laterali. Anche il flusso principale, dopo un paio di decenni in cui si è osservata una sua relativa stabilità fino a ipotizzarne una robustezza caratteristica, comincia oggi a far trasparire gli effetti legati all’innalzamento delle temperature ed alle variazioni del clima.

Su questa cosa il mondo dell’alpinismo e dell’escursionismo può fare ben poco, ma per l’impatto creato sul territorio dai grandi numeri si tratta di una responsabilità diretta che non può non accollarsi.

E’ apprezzabile il lavoro che è stato fatto dal CKNP e da quanti hanno collaborato alla sua organizzazione.

La gestione ambientale del Parco è oggi un ingranaggio ben concepito, che appare autosufficiente e coinvolge in modo diretto tutti gli attori che si muovono sul territorio, distribuendo loro compiti e riconoscimenti, in particolare finanziamenti. Tutte le problematiche sono state identificate, analizzate e in qualche modo affrontate, pertanto la situazione che si può trovare sul terreno è molto migliore di come potesse essere 10-15 anni fa.

Detto ciò è giocoforza osservare come la gestione rifiuti sia per alcuni versi approssimativa e soprattutto che il suo controllo di dettaglio sia ancora molto carente.

Forse il risultato attuale è quanto di meglio si possa fare con i fondi disponibili, ma il margine di miglioramento è sicuramente importante.

Ci si trova quindi in una situazione lontana dal disastro ecologico, pur sempre dietro l’angolo, a cui sembra sempre gridare una parte del mondo ambientalista, ma anche distanti da quanti sostengono che tutto è sotto controllo e che va tutto bene.

La conflittualità esistente tra la comunità locale e l’amministrazione del parco è di certo controproducente, e non solo per la gestione rifiuti. E’ indispensabile che si avvii una forma di comunicazione più efficace per arrivare a una sintesi (che sia un accordo di tipo politico e/o commerciale), anche perché, da sole, le Comunità non hanno le necessarie capacità organizzative e imprenditoriali per gestire la problematica rifiuti.

L’obiettivo è far funzionare meglio un sistema, ma il fine ultimo è una miglior protezione delle risorse del parco a lungo termine, un interesse di tutti.

E’ quindi indispensabile una continua sensibilizzazione delle Comunità locali e dei visitatori sull'importanza del parco, della biodiversità e della natura selvaggia ad esso associata. Nella veste di Parco Nazionale, il CKNP dovrebbe non solo provvedere alla conservazione e protezione della wilderness ma soprattutto educare i visitatori, in particolare quelli delle nuove generazioni, al rispetto della natura. A questo proposito manca un programma di formazione scolastica, per assenza di stanziamenti dedicati, essenziale per formare i giovani ed accrescerne la consapevolezza sui temi critici della protezione ambientale in rapporto ai mutamenti climatici e socio-economici.

Da Concordia la visione del K2, non più molto lontano (Foto U. Villotta)

Da Concordia la visione del K2, non più molto lontano (Foto U. Villotta)

Il CKNP provvede allo smaltimento dei rifiuti raccolti nei suoi bidoni e per quanto si riesce anche dai campi alti sulle montagne principali (K2, Broad Peak). Questa operazione è fatta attraverso l’impiego di personale appartenente alla Comunità locale, che si occupa di raccogliere, differenziare, bruciare o trasportare a valle i rifiuti dai campi di competenza, ma l’impressione di una certa disorganizzazione è inevitabile.

A fronte di una indubbia carenza di formazione sulla gestione dei rifiuti si osserva la mancanza di attrezzature da campo d'alta quota per il personale che svolge le proprie mansioni nei campi. E’ indispensabile che chi lavora sul territorio si senta motivato eticamente verso una mansione in fondo poco simpatica. Per questo è indispensabile una fase formativa ma anche la dotazione di materiali adeguati alla lunga permanenza sui ghiacciai, di una buona alimentazione e di kit dedicati alla salute e all’igiene.

Del resto, le condizioni di gran parte dei campi sono alquanto scadenti.

E’ evidente la necessità di migliorare le aree per il lavaggio, con attenzione particolare alla gestione delle acque reflue ed all'approvvigionamento idrico. Installare più cestini per i rifiuti del CKNP negli accampamenti e lungo i percorsi di trekking è importante, ma inutile senza lo sviluppo di un meccanismo efficiente per il loro svuotamento e manutenzione. In realtà i cestini per rifiuti non dovrebbero neanche esistere, facendo affidamento sulla preparazione ecologica dei visitatori, ma si sa che sui grandi numeri l’impatto di pochi ha effetti importanti. Una segnaletica di avvertimento e istruzione su cosa fare e cosa non fare diventa allora non trascurabile. Si tratta però di oggetti che vanno gestiti e mantenuti nel tempo: trasferendo l’impressione di un’efficiente gestione sono in grado di alimentare il sentimento ecologico ma, se trascurati, possono altresì dare l’idea di disaffezione e abbandono.

Diversamente da un tempo, da Askole fino a Concordia l’impatto di muli e cavalli, o meglio del loro sterco, è altissimo: non occorre conoscere il percorso, basta seguire la traccia delle deiezioni! Notevole anche l’impatto sulla vegetazione di basso fusto della quale gli animali si nutrono e delle condizioni igieniche nei campi, dove è presente molto sterco. Anche l’Esercito Pakistano li usa in modo massiccio: ogni giorno abbiamo incontrato convogli di 10/12 muli che trasportavano per conto dei militari carburante e viveri sul ghiacciaio.

L’Esercito Pakistano è a tutti gli effetti un attore di gran peso, produce molti rifiuti ma potrebbe ricoprire un importante ruolo nella pulizia avendo a disposizione sia uomini che mezzi per effettuarla. Questo sarà possibile solo attraverso un franco confronto tra il Parco e l’Esercito, che dovrebbe portare ad una situazione migliore per entrambi.

Come detto, l’impatto degli animali è grande sulla pulizia, ma soprattutto sulla vegetazione. Su questa anche l’abitudine al fuoco di legna, che è una tradizione dei portatori, dovrebbe essere contrastata: esiste il divieto di raccolta ma dovrebbe estendersi all’utilizzo. L’uso dei fornelli a gas, utilizzati dai gruppi di trekkers, non ha mai preso piede presso i locali. Occorrerebbe maggior formazione su questo punto: tradizioni e cultura di un popolo sono punti importanti nel mantenere l’unità nelle varie Comunità, ma l’attenzione agli aspetti di protezione ambientale merita di avere un ruolo nell’evoluzione socio-culturale (ad esempio, in Nepal, nei villaggi al di sopra di una certa quota, non si può bruciare legna).

Come già osservato, il CKNP ha fatto notevoli progressi in questi ultimi anni, anche grazie a finanziamenti, sia governativi sia esterni, tanto che il metodo di raccolta e smaltimento dei rifiuti qui sviluppato e testato verrà in questi anni esportato e riproposto in altre aree che ora ne sono sprovviste, come l’altopiano del Deosai.

E’ però abbastanza evidente che manchi un meccanismo di controllo diretto su quanto succede nei vari campi e sullo smaltimento dei rifiuti. Ciò è in parte dovuto a problemi di carenza di personale: trattandosi di un'area remota con condizioni meteorologiche estreme, è necessario un impiego maggiore di risorse umane e finanziarie per una gestione sostenibile, risorse che oggi sembrano non esserci: gli impiegati di staff sono pochi e dislocati agli ingressi, e i quattro ispettori sono degli stagionali, quindi neanche dipendenti fissi del Parco. E’ difficile, in questa situazione “precaria”, pretendere una rigorosa applicazione di norme e regolamenti che caratterizzano un Parco Nazionale, per controllare l’abbandono e la dispersione di rifiuti, il disturbo della fauna selvatica e l'inquinamento.

Certamente si tratta anche di formazione spesso insufficiente del personale stagionale. Ma anche motivare, attraverso corsi e riunioni, gli operatori turistici, le guide, i sardar, i cuochi, giù fino ai portatori e mulattieri, a collaborare alla pulizia del Parco durante le escursioni e le scalate, dovrebbe garantire buoni risultati.

La pulizia e le questioni correlate devono anche essere incluse nelle sessioni informative per i gruppi di trekking e alpinismo tenute dal Dipartimento del Turismo. Per esperienza gli alpinisti non sono frequentatori illuminati della montagna, non appena pensano che l’avversario su cui si muovono stia facendo troppa resistenza si dimenticano in fretta della propria educazione, e la parte ambientale è la prima a soffrirne. In realtà il recupero e trasporto dei rifiuti ha un impatto più psicologico che reale sul costo di una spedizione, ma la percezione di aver fatto una spesa extra rende spesso meno attenti a gestire il problema in modo diretto e attento. Lasciar fare al personale di una agenzia senza alcuna partecipazione è un modo alquanto discutibile di lavarsene le mani.

C’è quindi la necessità di ideare e implementare un meccanismo per controllare i bagagli delle spedizioni e dei gruppi di trekking prima della partenza ed al ritorno presso i Centri di Informazione e Registrazione dei Visitatori e imporre sanzioni se un determinato volume di rifiuti viene abbandonato nelle aree ghiacciate.

Infine, per le montagne di confine è indispensabile un ufficiale di collegamento, oggi tornato ad essere un militare. Sarebbe di grande utilità proporre agli alpinisti operazioni di recupero di rifiuti in alta quota, durante le tornate di acclimatamento. Se al CB gli ufficiali di collegamento, dopo adeguata formazione, spingessero questa operazione con gli alpinisti della propria squadra, dovrebbe essere possibile una rimozione efficiente (nonchè misurabile) di parte dei rifiuti solidi presenti da tempo ai campi alti (ed affioranti dal ghiaccio nei periodi più caldi e secchi), e questo a costi quasi irrisori.

Umberto al Campo Base del K2, nelle nubi sullo sfondo (Foto U. Villotta)

Umberto al Campo Base del K2, nelle nubi sullo sfondo (Foto U. Villotta)

Nota personale

Come alpinista sono sconcertato dal fatto che montagne iconiche come K2, Broad Peak, Gasherbrum siano state ridotte a “beni di consumo” e svendute a turisti dell’alta quota, che risalgono una sequenza ininterrotta di corde fisse installate dalle varie agenzie turistiche (anche nepalesi) fin da inizio stagione, togliendo ad altri la possibilità di salire le vie normali in modalità pulita, “by fair means”.

Mi rendo però conto che per le popolazioni locali è un modo per sopravvivere e/o prosperare ed anche che queste modalità consumistiche, in ambienti naturali, provengono e sono tipiche dell’Occidente (vedi i “Luna Park” che abbiamo costruito sulle nostre Alpi!) ma è triste vedere tutto ciò riproposto ancora una volta, su questi splendidi giganti.

Prendiamo allora quest’occasione per occuparci con consapevolezza di una gestione moderna ed efficace dell’impatto umano su questi fragili ambienti. Nonché sull’alpinismo, in fondo non meno fragile.

Ringraziamenti

Questa missione, portata avanti nell’ottica di un futuro Convegno Internazionale sul tema K2, è stata interamente finanziata dal Gruppo Sella, a cui va tutta la riconoscenza del CAAI e di MW.

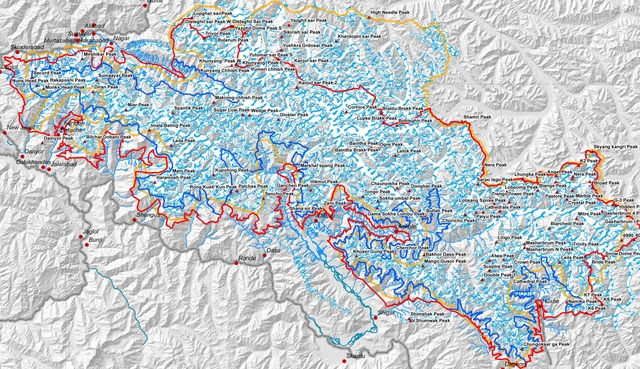

Il Central Karakorum National Park

a cura di Mauro Penasa

Il Parco Nazionale del Karakorum Centrale (CKNP), situato nel distretto di Skardu del Gilgit-Baltistan, è il Parco Nazionale più alto del mondo e la più grande area protetta del Pakistan. Si estende per circa 10.557 km² nella catena montuosa del Karakorum Centrale. La sua altitudine varia dai 2.000 metri sul livello del mare alla cima del Chogori, il K2, la seconda montagna del mondo con i suoi 8.611 metri, di cui i pakistani vanno molto orgogliosi. Ci sono nel Parco altre tre cime al di sopra degli 8.000m, il Gasherbrum I (8.068m), il Gasherbrum II (8.035m) e il Phalchanri o Broad Peak (8.051m), insieme ad altre sessanta montagne la cui quota è al di sopra dei 7.000 metri. Il Parco comprende i ghiacciai Baltoro, Panmah, Biafo e Hispar, e i loro numerosi tributari ed è rinomato a livello internazionale per le opportunità di trekking, alpinismo e arrampicata che offre ai visitatori.

Il parco è stato inserito nella Lista Propositiva del Patrimonio Mondiale UNESCO nel 2016.

La mappa del CKNP - Central Karakorum National Park

La mappa del CKNP - Central Karakorum National Park

Il CKNP fu istituito nel 1993, ma per un lungo periodo la sua gestione è stata un po’ improvvisata e approssimativa, senza un vero e proprio piano organico. Al momento della creazione furono fornite soltanto alcune coordinate per delineare i confini del Parco. L'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN) nel 1994 ha presentato una proposta di piano di gestione, che però non è stata approvata all'epoca.

Un piano di gestione dovrebbe coprire tutti gli aspetti del parco: la silvicoltura e i pascoli, le risorse naturali con l'attività mineraria, il turismo e la gestione dei rifiuti. Senza un piano adeguato, il parco non può essere amministrato correttamente. Infatti nel 2013 è stato da più parti sottolineato come neanche gli obiettivi esatti del Parco fossero chiari, perché, a vent'anni dalla sua creazione, non esisteva ancora un piano di gestione. Nel febbraio 2015, dopo un anno di consultazione con le diverse parti interessate e le comunità locali, un piano ragionevole e condiviso è stato finalmente elaborato, a coprire dieci settori: fauna selvatica, vegetazione, piante aromatiche/medicinali e prodotti forestali non legnosi, pascoli e allevamento, agricoltura, attività minerarie, risorse idriche, turismo, coinvolgimento delle comunità locali e ricerca.

Questo ritardo di due decenni dice quante difficoltà si siano incontrate nell’organizzazione, nella gestione del Parco e nei rapporti spesso conflittuali con le comunità locali. La comunità Testey (dal nome del villaggio) è la proprietaria degli alpeggi del Baltoro, i capifamiglia eleggono 3 fiduciari che poi rappresentano e decidono per la comunità intera.

Il Parco è diviso in due zone. La zona centrale comprende le cime montuose, i ghiacciai e le zone di alta quota. Con una superficie di circa 7.600 km², mira a preservare un ecosistema unico, rappresentativo dell'area del CKNP. È popolata da specie importanti, la cui conservazione e salvaguardia a lungo termine devono essere garantite. Da un lato, quest'area è impressionante sia per la flora che per la fauna, dall'altro, la presenza di un numero rilevante di alte vette e di ghiacciai che coprono circa il 38% dell’intera superficie del Parco, attrae un numero considerevole di visitatori. Per preservare l'integrità della natura, il Parco ha designato specifici corridoi accessibili ai turisti, dotati di servizi essenziali per ridurre il più possibile il loro impatto su questa zona fragile, ma di grande valore.

C’è poi la zona cuscinetto che comprende circa 3.000 km² di aree in prevalenza più basse attorno agli insediamenti umani, dove si svolgono attività non sostenibili, ed una serie di corridoi che danno accesso a diverse parti della zona centrale. Qui si promuove un'interazione armoniosa tra la conservazione della natura e l'uso sostenibile delle risorse naturali rinnovabili. Ciò promuove la conservazione dei paesaggi, delle forme tradizionali di uso del suolo e delle caratteristiche sociali e culturali. Questa fascia non è continua all'interno del Parco, ma è presente solo dove gli insediamenti umani e le attività di sfruttamento rendono necessaria una zona di transizione.

Il Parco presenta diverse zone ecologiche distinte, ciascuna con una propria vegetazione naturale strettamente correlata al clima e alla topografia; in generale, l'area è caratterizzata da scarse precipitazioni e venti umidi occidentali. I villaggi si trovano nei fondivalle, dove si coltivano grano, mais e patate, e prosperano melograni e albicocchi. I pendii più bassi sono costituiti da "steppe alpine secche". Hanno terreni ghiaiosi e morenici e ospitano erba e arbusti radi. La "zona di macchia subalpina" si trova lungo fiumi e torrenti, in canaloni e burroni. È composta da cespugli e piccoli albe-ri decidui e offre pascolo al bestiame e ungulati selvatici. Più in alto si trova la "zona di prati e macchia alpina", che comprende pascoli d'alta quota e foreste di conifere aperte ed è disponibile per il pascolo solo in estate. Al di sopra di questa si trovano nevai permanenti e aree desertiche fredde che occupano la zona da 4.200 a 5.100 m: qui ci sono solo macchie isolate di erba stentata e vegetazione bassa e resistente.

Uno degli obiettivi principali del parco è proteggere e gestire la flora e la fauna dell'area nel loro stato naturale, con una attenzione più che adeguata alla tutela delle specie selvatiche rare e in via di estinzione e al benessere socio-economico della popolazione residente, promuovendo l'ecoturismo nella zona.

Il Parco comprende uno dei più lunghi ghiacciai al mondo, il Baltoro Glacier, di circa 62 km. Questo, per ora, sembra essere poco influenzato dai fenomeni di riscaldamento globale, e non ha ad oggi subito evidenti arretramenti o perdite di massa glaciale, in un fenomeno chiamato “Karakorum Anomaly” (cit. Hewitt), ma solo contenute variazioni di superficie. Sono invece aumentate in modo considerevole le aree coperte di detriti nel bacino glaciale.

L’ingresso principale al Parco è la valle di Braldu che si trova nel distretto di Shigar, Baltistan, a 135 km dal capoluogo distrettuale di Skardu, accessibile per strada. In questa valle remota vivono circa 4400 persone, in poco più di 400 case, distribuite in dieci piccoli villaggi. Nella valle sono presenti 12 scuole, ma il tasso di alfabetizzazione è ancora molto basso.

Le principali fonti di reddito sono l'allevamento del bestiame (quasi 21000 capi nell’area), l'agricoltura su piccola scala e il turismo. Le principali attrazioni sono ovviamente i ghiacciai e le grandi pareti che si trovano lungo i percorsi da trekking, per arrivare alle cime più alte.

Specie faunistiche uniche della valle come il leopardo delle nevi e il Ladakh urial (un ovino che ricorda il muflone) sono al centro dell'attenzione di ricercatori, ambientalisti e fotografi. Anche lo stambecco dell'Himalaya è presente in buona quantità nel bacino idrografico della zona.

Le strutture turistiche disponibili includono il centro informazioni e registrazione visitatori del CKNP ad Askole Maidan, il museo di Askole, edifici religiosi storici, campeggi, portatori, guide e alcune attrezzature da arrampicata a noleggio.

Esiste un ingresso alternativo al Baltoro, la valle di Hushey che si trova all'estremo est del Parco Nazionale del Karakorum Centrale, a un'altitudine di 3050 m. La valle ospita un migliaio di persone che vivono in 150 famiglie. Si ritiene che l'attuale valle di Hushey sia popolata da nomadi provenienti dal territorio di Yarkand, nell'Asia centrale. Tuttavia, i nomi degli edifici storici sono in lingua balti, che indica il predominio della influenza tibetana. Hushey è una meta turistica di grande interesse, la valle offre trekking verso diverse vette, pascoli e ghiacciai. I servizi a Hushey non sono molti, ma più che sufficienti. Anche se gran parte della popolazione locale è legata al turismo, l'allevamento del bestiame ricopre un ruolo centrale nelle attività economiche. La valle è collegata al ghiacciaio del Baltoro attraverso il Gandogoro-La.

Zameer Abbas, Segretario a Turismo, Sport, Cultura, Archeologia e Musei del Gilgit–Baltistan, intervistato da Umberto Villotta, ha confermato che il turismo nella provincia è in crescita. Per i tre quarti si tratta di turismo internazionale, ma il resto è turismo domestico caratterizzato da molte gite turistiche, ma anche da tanti appassionati di trekking e alpinismo.

L’amministrazione è favorevole all’ecoturismo, ma non può regolare/limitare la circolazione turistica (con tasse speciali), per lo status di territorio conteso amministrato, quindi i benefici per l'area in termini di introiti sono limitati, mentre le problematiche di gestione aumentano con l'incremento dei visitatori. Abbas fa inoltre notare che il grosso del turismo è concentrato in tre mesi.

Anche nel CKNP le attività turistiche, dedicate soprattutto ad alpinismo e trekking, si concentrano nel periodo maggio-settembre. Ogni anno questo afflusso stagionale genera dietro di sé enormi volumi di rifiuti. Una delle attività più importanti riguarda quindi i campi e la gestione di questi scarti. A tal fine, squadre stagionali e personale del Parco sono impegnate a raccogliere e differenziare i rifiuti solidi all'interno e nei dintorni dei campi e a mantenere strutture e servizi (servizi igienici, piazzole). I rifiuti sono poi trasportati nei campi principali di smaltimento e qui in parte bruciati ed in parte inviati al riciclo.

Le problematiche nella gestione dei rifiuti sono una conseguenza di problemi più ampi legati alle strutture legali, alle normative inadeguate e alla mancanza di una vera integrazione tra sviluppo economico e benefici sociali che dovrebbero raggiungere le Comunità locali grazie ad una gestione oculata ed alla tutela delle risorse naturali. C’è stato un coinvolgimento diretto delle Comunità, chiamate a fornire la maggior parte del personale stagionale (operatori e ispettori), e alle quali è riconosciuta una parte importante degli introiti del Parco, ma ovviamente il bilancio è delicato e le rivendicazioni sempre presenti. Per quanto importante e adeguato ad una dignitosa sopravvivenza, il bilancio del Parco sembra non concedere la possibilità di investimenti straordinari. Quelli esistenti sono quindi legati a collaborazioni non governative su temi scientifici o umanitari di carattere specifico. E’ evidente che alcune frizioni tra Parco e Comunità locali sono legate a disponibilità finanziarie. Una collaborazione efficace è peraltro fondamentale per la protezione di questo ambiente magico.

Trango Monk, Nameless Tower e Grande Torre di Trango. Il regno dei giganti (foto U. Villotta)

Trango Monk, Nameless Tower e Grande Torre di Trango. Il regno dei giganti (foto U. Villotta)

Intervista a Raja Abid, Direttore del Central Karakorum National Park

Skardu, 8 settembre 2025

a cura di Umberto Villotta

Presenti: Raja Abid, CKNP, Direttore

Sajjad Ahmad, Gilgit–Baltistan Wildlife Department, Assistente del Direttore,

Afzal Scherazi, MW Pak, Presidente

a cura di Umberto Villotta, CAAI e MW Italia

Nella sede del CKNP, Umberto Villotta e Afzel Scherazi col Direttore del Parco, Raja Abid (Foto Afzel Scherazi)

Nella sede del CKNP, Umberto Villotta e Afzel Scherazi col Direttore del Parco, Raja Abid (Foto Afzel Scherazi)

UV – Direttor Raja, intendete continuare anche nel prossimo anno la campagna di pulizia di K2 e Broad Peak?

Raja – Abbiamo lanciato la campagna di pulizia nei mesi di luglio e agosto. Il team era composto di 12 persone, tutti alpinisti.

Si sono organizzate due squadre distinte, una dedicata al K2 ed una al Broad Peak.

Complessivamente hanno passato quasi 45 giorni lassù, ed è un ottimo risultato.

Sono stati raccolti 1100 kg di rifiuti solidi sul K2, in buona parte bombole di ossigeno, pezzi di tende e oggetti di questo tipo. Sono saliti al Campo 3, e da qui quasi al campo 4, per controllare la situazione.

Sul Broad Peak sono invece stati recuperati 400 kg di materiale. Tutti questi rifiuti sono stati recuperati al di sopra del Campo Base. La campagna si è chiusa il 15 di agosto.

Al di sotto del Campo Base la gestione è differente. Fino al Campo Base del K2 e dei Gasherbrum ci sono 11 depositi per le nostre scorte, dove è possibile radunare i rifiuti al di sotto dei Campi Base. Durante questa stagione 24 tonnellate di rifiuti solidi sono state raccolte in questa area, mentre in tutto il parco la rimozione totale arriva a 29,3 tonnellate, raccolte da inizio giugno a fine agosto.

I partecipanti alla campagna di pulizia 2025, organizzata dal CKNP (Foto U. Villotta)

I partecipanti alla campagna di pulizia 2025, organizzata dal CKNP (Foto U. Villotta)

UV – Come pensate sia possibile migliorare la gestione dei rifiuti nel parco?

Raja – In sostanza si tratta di un processo, non di una semplice attività, che viene riproposto ogni anno.

Il Parco utilizza “operatori ecologici” e ispettori appartenenti alle comunità circostanti, su base stagionale, da maggio a ottobre, novembre. Li assumiamo e li destiniamo a diverse vallate e posti tappa (campi), ad esempio alla Valle di Hushe, alla valle del Braldu, al sito di Nagar. Distribuiamo questo personale, insieme a staff del parco che deve monitorarne il lavoro. In queste aree i rifiuti vengono raccolti e inseriti in sacchi per essere poi trasportati ad Askole Maidan. Là ci sono un inceneritore e un compattatore: gli scarti metallici vengono separati, il resto dei rifiuti viene diviso in organico, plastica, carta. L’organico viene interrato per favorire la fertilizzazione, la plastica viene bruciata nell’inceneritore, i metalli venduti. Questo è la sequenza di quanto facciamo nell’area.

UV – Quante persone sono coinvolte in questo processo? Si tratta di personale in staff o di lavoratori stagionali?

Raja – In totale il Parco impiega 36 operatori ecologici, a questi si aggiungono 4 ispettori, e nei vari distretti e Centri Visitatori abbiamo 10 persone di staff. I punti di ingresso/informazioni sono 4 con due impiegati ciascuno, mentre 2 persone sono dedicate all’inceneritore/compattatore.

Questo porta il totale a 50 persone sul campo, tra tutti i dipendenti arriviamo a 55. Ispettori e operatori sono personale stagionale, che viene assunto per un periodo di circa 5 mesi che va dalla fine di aprile o inizio maggio fino alla fine di settembre o inizio ottobre. Per il resto ci sono 15 impiegati a tempo indeterminato.

Nei pressi di Concordia, taniche e bidoni abbandonati (Foto U. Villotta)

Nei pressi di Concordia, taniche e bidoni abbandonati (Foto U. Villotta)

UV – Qual è l’opinione delle comunità locali a questo programma?

Raja – Nel territorio originario del Parco ci sono 17 valli principali, agli sbocchi delle quali si trovano ben 150 villaggi. Si sono create 24 Organizzazioni di Comunità (CBO – Community Based Organisation), come il Comitato di Conservazione della Valle di Hushe (Hushe VCC), che collaborano col CKNP ma anche col Dipartimento della Fauna Selvatica (in tal caso per una serie di interventi quali il servizio di protezione dei selvatici o il programma di caccia e abbattimento, e tutto questo genere di cose). Nella Valle del Braldu è attiva l’Organizzazione di Supporto Locale (Braldu LSO) che rappresenta 5 borgate, alla quale abbiamo destinato l’anno passato 19.1 Ml di rupie (circa 60.000€), come contributo complessivo per la spettante quota di ingresso al parco e per la gestione dei rifiuti. Per ogni destinazione la somma è diversa, a seconda dell’affluenza di passaggio e della popolazione. Nello stesso periodo alla Valle di Hushe sono infatti andati solo 4.1 Ml di rupie (poco meno di 13.000€).

Queste somme sono versate ai fondi di comunità gestiti dalle associazioni locali, e da queste in parte utilizzati per la promozione ambientale, attraverso l’organizzazione di eventi, ad esempio il “Giorno della Montagna”, o in generale con l’appoggio ad associazioni che si occupano di salvaguardia ambientale. Col resto dei fondi il CKNP organizza eventi su base annua: stendiamo un programma e, dopo l’approvazione delle autorità competenti, lavoriamo a implementarlo.

UV – Le risorse allocate dal CKNP riescono a coprire i costi della gestione dei rifiuti, o c’è bisogno di ulteriori fondi?

Raja – Si è sviluppato un buon sistema, con cui si raccoglie un contributo dai turisti che visitano l’area. Della tassa pagata al momento dell’ingresso, l’80% va al parco, il restante 20% alle comunità. Una volta distribuito il dovuto ai territori, pianifichiamo l’attività in base a quanto disponibile. Si tratta di un processo sostenibile. In futuro il Governo vuole replicare questo sistema nell’organizzazione dei Parchi Nazionali del Deosai, nei pressi di Skardu, e del Khunjerab, nelle valli Hunza. Anche questi parchi sono importanti e ci sono ad oggi delle difficoltà a gestire i rifiuti.

UV – E gli altri Parchi Nazionali? Con quali organizzazioni il CKNP collabora?

Raja – Se pensiamo alle associazioni non governative, la nostra maggior collaborazione è con EVK2-CNR, che sta lavorando per la conservazione dei ghiacciai e delle altre risorse naturali ormai da 20-25 anni. Direi che si tratta del partner principale che abbiamo. Poi ci sono numerose altre organizzazioni come l’AKRSP (Aga Khan Rural Support Programme) Pakistan, un'organizzazione privata senza scopo di lucro fondata nel 1982 dalla Aga Khan Foundation per migliorare la qualità della vita delle comunità rurali in aree svantaggiate come Gilgit-Baltistan, Chitral e, più recentemente, Sindh, lavorando su infrastrutture, reddito, sviluppo e resilienza climatica. La Wildlife Conservation & Development Organization è un’altra piccola organizzazione locale che supporta il Parco, aiutata in questo dalla Snow Leopard Foundation e dal WWF Pakistan, in varie iniziative di protezione faunistica. Hanno lavorato molto in diverse zone e finanziato la costruzione di corral per il bestiame e diversi altri servizi per la fauna.

Come base si conducono due missioni per monitorare la situazione, una a inizio stagione in giugno, l’altra, invernale, a fine anno, dicembre o gennaio: tutte le organizzazioni indicate collaborano con noi, unitamente alla gente delle comunità locali, a portare a termine queste attività. In sostanza si tratta di una sorta di servizio cooperativo, occasione di raccogliere dati più completi.

UV – Che percentuale del vostro budget va alla gestione dei rifiuti?

Raja – Il Parco ha introiti in dipendenza del numero di visitatori e dei loro obiettivi (trekking o alpinismo).

Chi entra nel parco paga una quota di ingresso ed una tassa ambientale, indipendentemente dal tempo di permanenza nelle aree protette. Queste due quote sono sostanzialmente simili in valore, almeno per le zone ad accesso ristretto, e restano separate.

La quota di ingresso va per il 75% alle comunità, mentre il 25% è la frazione che resta al Parco. Della quota ambientale invece, l’80% rimane al CKNP, il resto va alle comunità. La quota incamerata dal Parco viene versata su un conto bancario separato, e con questo fondo vengono realizzate le attività di gestione dei rifiuti, che sono finanziate quindi da un introito definito e totalmente impiegato allo scopo.

Questo è un esempio di finanziamento sostenibile per le attività di gestione ambientale. Come detto c’è l’intenzione di applicare questo modello al Dosai NP ed in futuro anche al Punjab NP. Ad oggi nel loro caso il governo destina il 10% delle entrate a questo scopo.

Sajjad Ahmad (Gilgit–Baltistan Wildlife Department) – Nel Deosai NP, il governo ci ha chiesto di fare un progetto per il 20% della quota ingressi, dedicata alla gestione dei rifiuti. Si fa così in modo che i turisti paghino per rimuovere gli scarti prodotti.

Sono stati assegnati 4.7 Ml di rupie per un anno di attività, a coprire un periodo operativo che dura solo 6-7 mesi.

Noi raccogliamo i rifiuti, li raduniamo nei nostri campi per cinque, sei o sette giorni, poi li trasportiamo dal Deosai NP fino all’area municipale di Skardu. Questo processo è stato testato quest’anno per la prima volta, ora lo applicheremo ogni anno utilizzando il 20% della quota degli ingressi raccolta dalle autorità del Parco per la gestione dei rifiuti.

Portatori in relax al coperto, rifugio a Khoburtse (Foto U. Villotta)

Portatori in relax al coperto, rifugio a Khoburtse (Foto U. Villotta)

Raja Abid – Aggiungo una cosa sulle nostre attività. Ci sono circa 50-60 sentieri nella zona centrale del CKNP. Alcuni sono affollati, altri sono percorsi molto raramente. Abbiamo fatto una mappa, con l’aiuto di EvK2-CNR, segnalando tutti i Campi importanti presenti nelle aree del Parco. Questo a dire che abbiamo altri aiuti fondamentali al di là degli introiti del Parco. Qui siamo in un museo di montagna realizzato da italiani, e questi fogli informativi sono stati forniti dalla cooperazione con gli italiani: si tratta di una mappa sulla biodiversità. Nel Parco abbiamo 14 grandi mammiferi, 90 specie di uccelli e 123 specie di piante, per la maggior parte medicinali e aromatiche.

UV – Già, le piante… abbiamo notato che sul Baltoro, nelle zone un po’ boscose molti alberi appaiono assai danneggiati dalla raccolta di combustibili. Pensate sia possibile un progetto per ripiantare delle aree, in particolare presso i villaggi e i primi campi, almeno fino a Payu?

Raja – Abbiamo fatto qualche tentativo, ma con scarsi risultati. Recentemente abbiamo piantato all’interno delle aree della VRC (Village Reconstruction Committee per il soccorso comunitario post inondazioni), in una zona priva di vegetazione, ma l’area sta vivendo una certa carenza idrica, e per questo non abbiamo potuto allargare la coltivazione. Un altro fattore critico per la vegetazione è il pascolo libero: considerate che ci sono almeno 500 muli in quel villaggio, ed in inverno l’unica possibilità utilizzabile è il pascolo libero, inoltre c’è anche l’abitudine di staccare la corteccia degli alberi.

Ma dentro i villaggi potrete osservare che abbiamo piantato circa 30.000 alberi, e 80.000 in 60 villaggi al di fuori del parco nella zona di buffer. Abbiamo lavorato in quelle aree. Aree più elevate sono problematiche. Non si possono piantumare alberi ad alto fusto sopra il campo di Paju, e comunque, al di sopra dei 3500 metri cresce solo qualche yola.

Il problema principale è però il pascolo libero, tanto più quanto ci si allontana dai villaggi e si sale di quota. Ma vicino ai villaggi stiamo fornendo piante alla gente del posto, è possibile piantare nei cortili e anche avvolgere gli alberi con tessuti di protezione. E poi pure il Ministero delle Foreste sta occupandosi della cosa, fornendo alberi all’interno di un progetto da 10 miliardi di rupie

Con un po’ di attenzione e buona volontà allora possiamo avere successo. C’è bisogno di legna da ardere, perché da ottobre ad aprile si usano tradizionali stufe a legna, dal momento che il GPL non ha avuto un grande successo nei villaggi. Persino a Skardu si usano stufe a legna. Vedete il foro sul tetto di questo edificio. E’ per la tradizionale stufa a legna. Ogni volta che un amico ti viene a trovare, tu metti un grosso ceppo ad ardere. E la legna diventa un bene insostituibile, a Skardu costa più che in Italia.

E’ importante però che vengano piantate solo specie locali, in Pakistan abbiamo già tante specie esotiche, pioppi dall’Italia, eucalipti dall’Australia. Nei villaggi si, ma nel Parco dobbiamo fare attenzione, c’è assoluto divieto.

Abbiamo fatto uno studio per evidenziare i cambiamenti climatici nei distretti minori del Gilgit–Baltistan, nella zona del lago Shandur, ai confini con l’Alto Chitral. E’ risultato chiaro che la fauna selvatica in quell’area si è ridotta. In parte ciò è forse dovuto al disturbo del transito veicolare, ma senz’altro si sono misurate condizioni climatiche più calde nella Leather Valley. In tutta la vallata si faceva un raccolto all’anno, ma oggi alcuni si sono convertiti ad un doppio raccolto. Significa che la temperatura è aumentata

C’è ancora un dato: la gente può testimoniare come le estati siano più calde, ma anche più corte, e che però abbiamo inverni più freddi e secchi. E’ il dato di questo studio che va indietro di 15 anni, più o meno a quando il cambiamento climatico è iniziato.

Noi raccontiamo alle persone locali del riscaldamento globale e di come stia mutando il clima. In pochi ci ascoltavano. Ma avete visto ora, le grosse frane al campo di Jula. Viene utilizzato da più di 35 anni, e mai ci si era avvicinati ad una simile rovina…

UV – Sono salito a cercare di capire dove sia partita la frana di Jula. Ma era sopra una parete e per trarne qualche conclusione ci sarebbe voluto un geologo.

Carovana fuori Askole (Foto U. Villotta)

Carovana fuori Askole (Foto U. Villotta)

Raja – Che situazione avete trovato sul Baltoro? In linea di massima il personale EvK2-CNR parla dell’anomalia del Karakorum e racconta che i ghiacciai dell’area non stanno retrocedendo. Ma non è proprio la nostra impressione. Qual è stata la vostra?

Afzel Sherazi – Questa è stata la mia quarta visita sul Baltoro. Ci sono andato per la prima volta nel 1994, poi nel 2004, nel 2010 ed ora. Posso quindi rispondere alla domanda con qualche impressione, in base alle immagini ed osservazioni dirette.

Se si parla di ridimensionamento del Baltoro penso proprio che in questi 30-35 anni sia enormemente collassato e abbia perso una quantità enorme di massa. Guardate quando occorre attraversare sull’altro lato del fiume da Payu verso Liligo. Si vede la differenza nel tempo. Ho osservato molti torrenti che nel passato non erano così pieni, neanche l’ultima volta, nel 2010, quando ero a capo di una spedizione proprio di EvK2-CNR al K2. Ero del Club Alpino Pakistano all’epoca, ora invece rappresento Mountain Wilderness International.

Verso Liligo il ghiacciaio ha iniziato a formare grandi laghi che raccolgono una notevole quantità di acqua. E talvolta questa si riversa a valle. Del resto, si può chiaramente vedere, salendo fino a Urdukas, che il ghiaccio si è abbassato in maniera netta rispetto alla linea di cresta delle morene. Ora potrò confrontare la situazione con le immagini del ‘94, ne ho scattate in questi giorni dagli stessi luoghi.

Ma da subito vi confermo che la vista del Liligo Peak, arrivando in prossimità di Khoburtse, è cambiata. Un tempo c’era un bianco ghiacciaio che si infilava nella vallata, e tutti i pinnacoli del Liligo erano completamente coperti di neve. Anche 15 anni fa era molto meglio di oggi. Oggi il ghiacciaio sta sparendo.

Devo concludere che tutti i ghiacciai della zona hanno perso una notevole quantità di ghiaccio in volume, anche se la loro estensione superficiale si è ridotta solo per i ghiacciai laterali. Quindi in qualche modo tutti sono minacciati.

Raja – Anche questo è un dato circostanziale. Si può chiaramente vedere che i ghiacciai si stanno ritirando. Credo che i dati riportati da EvK2-CNR siano invece provenienti dal satellite. Il loro campo è decisamente più vasto. Una zona ampia come il Baltoro appare molto piccola. Comunque, questi dati sembrano dire che le nostre montagne siano poco affette dal riscaldamento globale.

Ma se guardate bene le zone del Baltoro, la Valle di Hushe, e anche quella di Bagrot, il ghiacciaio si sta ritirando e ci sono tutti i segni. A Bagrot, appena a 40 km da Gilgit, si può osservare la perdita di spessore in diversi metri negli ultimi 10 anni.

UV – Avete programmi educativi nelle scuole?

Raja – In generale abbiamo organizzato club di protezione ambientale in almeno 15 scuole dell’area CKNP. E portiamo avanti piccoli eventi come la Giornata Mondiale dell’Ambiente, quella della Wildlife e altre cose del genere. Non abbiamo però un programma più vasto a livello scolastico, che invece sarebbe di grande importanza e non solo per l’area del nostro Parco. Ma ad oggi non c’è alcuna strategia né tantomeno fondi per rinforzare i nostri gruppi di difesa ambientale.

Ad un livello più basso stiamo comunque lavorando per aumentare la conoscenza di questi problemi. Del resto, qui tutti si sono ormai resi conto che l’ecosistema in cui viviamo è fragile: frane, alluvioni, crolli e cose del genere stanno diventando normalità. Qui ne siamo più consapevoli che non in Punjab, tanto per fare un esempio, poiché là le persone non devono fronteggiare questo genere di problemi ogni giorno. Quindi la gente di montagna è più consapevole, ma penso sarebbe opportuno un programma scolastico completo sulla conservazione dell’ambiente. Ormai 20 anni fa c’era un progetto ambientale delle Nazioni Unite, finanziato e gestito dalla IUCN (International Union for the Conservation of Nature). Nel 2005 hanno chiuso questo programma, che invece andrebbe continuamente riproposto, e non solo a livello di scuola. Anche il nostro staff e persone delle comunità locali potrebbero beneficiare di una formazione su temi specifici di interesse.

Ho avuto qualche occasione di collaborare con il WWF, sono stati portati avanti dei corsi sulla gestione dell’ospitalità, sulla pulizia, salute e igiene, o sulle tecniche sicure per lo scavo di materiali. Questi corsi sono essenziali per la nostra gente, ne abbiamo bisogno per rafforzarne le capacità, e in particolare per quanti vivono vicino al Baltoro ed a questi grandi ghiacciai. Questo sarebbe importante.

L’Anomalia del Karakorum

a cura di Mauro Penasa

Di “Anomalia del Karakorum” si inizia a parlare a livello scientifico nei primi anni Duemila. A Kenneth Hewitt, che ha coniato il termine, va il merito di aver notato il fenomeno già anni prima. Facendo rilievi sul terreno, alcuni ghiacciai apparivano qui più stabili rispetto a quanto accadeva nel resto del mondo, o addirittura in espansione. In un primo tempo si cercò una giustificazione del fenomeno soprattutto in aspetti geologici, morfologici, glaciologici, che restano pur sempre validi. Si ritiene che i ghiacciai abbiano un bilancio e un comportamento diverso, in quanto ghiacciai neri, coperti di detrito. Questi ghiacciai non si trovano solo in Karakorum, basti pensare, nel gruppo del Monte Bianco, al ghiacciaio del Miage. Una spessa copertura di detriti impedisce alla radiazione solare di fondere il ghiaccio, protetto da uno strato di rocce relativamente spesso, e così i ghiacciai neri si conservano meglio.

Un’altra possibile ragione è legata alla particolare forma di questi ghiacciai, rintanati in valli lunghe con pareti molto ripide, trappole per le precipitazioni nevose e dove il sole fatica a intervenire. E ancora una forte alimentazione da valanghe, in quanto su queste pareti scoscese la neve non si ferma. Si è ipotizzato poi, cosa oggi confermata, che l’anomalia fosse legata alla complessità dell’alimentazione dei ghiacciai. I nostri ghiacciai alpini hanno un bilancio che si basa in prevalenza su accumulo invernale e fusione estiva. In Himalaya, invece, c’è un’alimentazione estiva, legata al monsone che arriva da Sud. In tal caso le stagioni di accumulo e di ablazione coincidono. Nel caso del Karakorum le cose si fanno più complicate perché i ghiacciai hanno un po’ di alimentazione estiva, ma soprattutto una alimentazione invernale associata a venti che arrivano da occidente, dall’Oceano Indiano o addirittura dal Mediterraneo. La fusione resta un fatto estivo, ma l’accumulo è distribuito lungo tutto l’anno.

Ogni ghiacciaio nasce, vive e muore in rapporto al clima. E così si è iniziato a studiare le caratteristiche climatiche dell’area, studi complicati perché non sempre i dati sono validi e disponibili. Si è visto così che sono aumentate nel tempo le nevicate e sono scese le temperature estive. La portata estiva di alcuni fiumi monitorati è risultata lievemente inferiore. Ma, pur accettando tutto questo, in un secondo tempo si è cercato di analizzare meglio i fattori climatici. Si è così evidenziato un indebolimento del monsone, con aumento contemporaneo della forza delle correnti occidentali. Tale fenomeno sembrerebbe provocare la formazione di un “vortice del Karakorum”, a livello di troposfera, in grado di mantenere condizioni di freddo sull’area. Le analisi confermano per ora l’esistenza di questo fenomeno. Alcuni studi hanno chiamato anche in causa l’irrigazione, che aumenta l’umidità nell’aria e le possibilità di precipitazioni e riduce così l’irraggiamento solare.

Per capire meglio le cause è necessario disporre di modelli affidabili e pertinenti. Come detto, le osservazioni sul terreno in Karakorum sono complicate, ma i satelliti aiutano a fare misure sempre più precise.

Gli studi glaciologici si basano su raccolte dati da immagini satellitari che forniscono informazioni chiave sui ghiacciai, le loro caratteristiche e i loro cambiamenti. Periodicamente vengono redatti inventari glaciali multitemporali, essenziali per i modelli di studio delle variazioni di massa geodetiche. Fino a pochi anni fa non esisteva una simile raccolta di dati coerenti per l'intero Karakorum, con ripercussioni negative sul monitoraggio delle variazioni spazio-temporali dei suoi ghiacciai.

Dopo il 2020 finalmente è stato prodotto un inventario glaciale multitemporale del Karakorum (KGI) compilato a partire da immagini Landsat per gli anni '90, 2000, 2010 e 2020.

I ricercatori hanno calcolato più di 20 attributi per ciascun ghiacciaio, tra cui coordinate, area, area dei detriti sopraglaciali, informazioni sulla data e parametri topografici derivati dal modello digitale globale di elevazione.

Secondo KGI-2020, nell’intera regione circa 10.500 ghiacciai alpini (> 0,01 km² ciascuno) coprono un'area di 22.500 km², di cui poco più del 10% è coperto da detriti sopraglaciali.

Negli ultimi 3 decenni, i ghiacciai del Karakorum hanno subito una perdita di ghiaccio pulito e/o superficie nevosa, ma un aumento di aree coperte di detriti. La copertura di tali detriti è aumentata del 17,6% (circa 340 km²), mentre la superficie dei ghiacciai non coperti da detriti è diminuita dell'1,6% (anche qui intorno a 320 km²). L'area totale dei ghiacciai è rimasta relativamente stabile, mostrando solo un insignificante aumento: l'area dei ghiacciai è diminuita del 3,3% nel Karakorum orientale, è invece un po’ aumentata nel Karakorum centrale (0,7%) e occidentale (1,3%).

Il ghiacciaio Baltoro Superiore scorre verso Concordia (foto Thsulemani, 2012, Creative Commons)

Il ghiacciaio Baltoro Superiore scorre verso Concordia (foto Thsulemani, 2012, Creative Commons)

Questi dati evidenziano che, a differenza di quanto si pensava 15 anni fa, l’anomalia non si può considerare uniforme. In alcune zone è più evidente, con ghiacciai che sono sembrati a lungo in espansione, in altri non rilevabile, in altri ancora sembra essere stata superata.

Da sottolineare come i detriti sopraglaciali siano aumentati in tutto il Karakorum, soprattutto nelle aree sopra i 4200 metri, con spostamento verso quote maggiori. I cambiamenti nell'area dei ghiacciai sono caratterizzati da forte eterogeneità spaziale, influenzata dai casi di aumento e avanzamento dei ghiacciai. Tuttavia, a causa del riscaldamento globale, i ghiacciai si stanno in media ritirando. Questo è particolarmente vero per i ghiacciai piccoli e privi di detriti. Se poi si fa riferimento a testimonianze sul campo che confrontano le situazioni con quelle di decenni fa, è evidente la situazione di sofferenza, magari sottostimata dalle misure satellitari. E' vero che le impressioni personali non sono numeri e quindi quantità, ma il confronto di immagini a distanza di anni, anche se solamente qualitativo, può essere illuminante.

In un’intervista del 2012 più volte ripresa il professor Claudio Smiraglia, glaciologo di fama internazionale, ammoniva così:

“Autori italiani e stranieri ritengono che, come conseguenza del surriscaldamento globale, l’anomalia potrebbe arrestarsi. La modellistica è certamente fondamentale, ma non si possono fare previsioni a medio e lungo termine. Si possono elaborare scenari, basati sulla modellistica, a loro volta basati su ipotesi. Ma se i condizionamenti climatici e antropici si manterranno come sono oggi, è del tutto probabile che l’anomalia non avrà la forza di mantenersi per molti decenni. E stiamo già vedendo dei segnali di allarme, in Karakorum come sulle Alpi.”

“Alcuni ghiacciai neri mostrano segni di crisi. Se osserviamo il Miage, questo ghiacciaio alpino ha iniziato a coprirsi di detrito a seguito di un aumento delle temperature tra fine Settecento e metà Ottocento. E fino agli anni Ottanta del secolo scorso appariva stabile, con scarse perdite in spessore, se non incrementi. Oggi invece, nonostante la sua superficie si mantenga costante, sta perdendo massa. Questo perché il deposito di detrito non è uniforme lungo tutto il ghiacciaio e basta una zona più sottile perché il sole possa risultare più efficace. Quando inizia a scoprirsi un piccolo lembo di ghiacciaio nero, i cosiddetti ice cliffs, ecco che il sole batte feroce e determina la formazione di laghi superficiali, che stanno diventando comuni anche in Karakorum. Inizia così la fase di rapida decadenza dei ghiacciai neri. Sulle Alpi è già ben evidente. Come conseguenza delle difficoltà di mantenimento dei vortici freddi, non è da escludere che anche in Karakorum i ghiacciai neri possano andare incontro allo stesso destino.”

Trent’anni sul ghiaccio: testimone dei mutamenti del Baltoro

Dalle spedizioni di pulizia alle cronache del clima: i miei 4 trekking al CB del K2

di Afzel Scherazi – Presidente di Mountain Wilderness Pakistan

Il Karakorum è stato il mio ufficio, il mio tempio e la mia ossessione per tre decenni. Il trekking al Campo Base del K2 attraverso il ghiacciaio Baltoro è un viaggio che ho fatto quattro volte: nel 1994, 2004, 2010 e di nuovo quest'anno, 2025. Ogni pellegrinaggio è stato intrapreso con uno scopo e, insieme, mi hanno fornito una cronologia unica e allarmante dei cambiamenti in uno degli ecosistemi più fragili del mondo. E non sono andato solo come escursionista; bensì come custode. Quest'anno il CAAI e MW International hanno deciso di inviare una piccola missione a valutare la situazione della pulizia nel Parco Nazionale del Karakorum Centrale. Il team era composto da me, in rappresentanza di Mountain Wilderness Pakistan, e da Umberto Villotta dall'Italia. Il Gruppo Sella ha generosamente finanziato il trekking, mentre la logistica sul campo è stata gestita da Trango Adventure, agenzia con sede a Skardu.

Prima che iniziassi a conoscere il sentiero Baltoro-K2, il veterano alpinista e ambientalista, Professor Carlo Alberto Pinelli, vincitore del Sitara-i-Imtiaz, introdusse un concetto rivoluzionario sul K2. Nel 1990, organizzò una spedizione intitolata Free K2, che non mirava a raggiungere la vetta, ma piuttosto a ripulire la montagna da vecchie corde, tende abbandonate e altri resti lasciati da spedizioni precedenti. Questa iniziativa fu probabilmente il primo esempio duraturo di bonifica ad alta quota.

La mole impressionante del K2, alle prime luci del mattino (Foto Afzel Scherazi)

La mole impressionante del K2, alle prime luci del mattino (Foto Afzel Scherazi)

1994 – La mia prima bonifica

Da giovane, guidavo un team dell'Adventure Foundation of Pakistan con una missione chiara: ripulire i campi lungo il percorso verso il Campo Base del K2. Il sentiero era disseminato di resti: bombole di ossigeno vuote, tende a brandelli e taniche di carburante abbandonate. Riempivamo sacco dopo sacco con i detriti dell'avventura, convinti di star ripristinando l'incontaminata gloria della montagna. All'epoca, la minaccia più grande sembrava essere la negligenza umana, un problema che pensavamo di poter risolvere con determinazione e un numero sufficiente di sacchi della spazzatura.

2004 – Valutare la marea umana

Dieci anni dopo, sono tornato sul Baltoro in occasione del giubileo d'oro della prima scalata del K2. I festeggiamenti avevano portato un massiccio afflusso di alpinisti ed escursionisti. Su incarico di Mountain Wilderness International e del WWF Italia, mi è stato affidato il compito di valutare l'impatto ambientale di questa ondata di visitatori. I risultati sono stati sconvolgenti. Quello che un tempo era stato un problema di rifiuti sparsi si era evoluto in un problema più ampio che gravava sull'intero ecosistema. Era un segnale chiaro: con la crescente popolarità, il Baltoro richiedeva una gestione sostenibile, non solo occasionali interventi di pulizia.

2010 – Intensificare gli sforzi di pulizia

La nostra missione ha preso slancio. Come parte della spedizione "Keep K2 Clean" dell'Alpine Club of Pakistan, condotta in collaborazione con EvK2-CNR, ci siamo spinti oltre il campo base e abbiamo puntato allo Sperone Abruzzi, leggendaria via verso la vetta. Lì, il nostro team ha meticolosamente rimosso una gran mole di resti delle spedizioni passate dai fianchi della montagna. È stato un lavoro estenuante e pericoloso, un tentativo di cancellare le tracce persistenti delle precedenti scalate e restituire al K2 la riverenza che merita così profondamente.

2025 – Il cambiamento più drastico

Quest'anno sono tornato per valutare i progressi delle operazioni di pulizia. Ma il cambiamento più immediato, e più allarmante, non sono stati i rifiuti. È stato il ghiacciaio stesso: il Baltoro sta crollando.

La mia prospettiva trentennale non lascia spazio a dubbi. Il riscaldamento globale qui non è una teoria remota, è una realtà viscerale e drammatica.

Il vicino che scompare: a Khoburtse, il ghiacciaio del Liligo Peak, che nel 1994 era un fiero fiume bianco che si univa al Baltoro, è quasi del tutto scomparso. Dove un tempo c'era un'enorme colata di ghiaccio, ora rimangono solo morene sterili e resti sprofondati e sporchi, ricoperti di detriti, come le lapidi di un'era glaciale in declino.

Un ghiacciaio in ritirata: la traversata dalla lingua del Baltoro verso Liligo, Khoburtse e Urdukas rivela ora uno spettacolo terrificante. Il ghiacciaio si è ritirato così drasticamente da essersi staccato dalla cresta principale, esponendo terra cruda e scoperta che non vede il sole da migliaia di anni. Questo ritiro è accelerato dalla formazione e dalla successiva esondazione di laghi glaciali, che erodono e indeboliscono ulteriormente il ghiaccio.

Una cultura del sentiero in evoluzione

Anche la dimensione umana sta cambiando. I resilienti portatori, un tempo gli eroi misconosciuti del Karakorum, stanno diventando sempre più rari. Al loro posto, lunghe carovane di muli ora dominano il sentiero. Sono efficienti, ogni animale infatti trasporta fino a 100 chilogrammi di attrezzatura ma, purtroppo, contribuisce in modo significativo all'inquinamento del sentiero, a modo suo. L'essenza culturale del trekking sta cambiando, e non sempre in meglio.

Un invito all'azione: la posta in gioco non potrebbe essere più alta, si tratta dei ghiacciai del Pakistan.

Il CKNP, insieme alle organizzazioni scientifiche internazionali, deve agire con urgenza. Il tempo delle pulizie periodiche è finito. Ciò che serve ora è uno sforzo costante, scientifico e ben finanziato, incentrato sui seguenti punti.

Monitoraggio continuo: istituire stazioni di ricerca permanenti per monitorare il ritiro dei ghiacciai, lo scioglimento dei ghiacci e il flusso dell'acqua.

Sistemi di gestione dei rifiuti: implementare e far rispettare una rigorosa politica di "ritiro e smaltimento" per tutti i gruppi e le spedizioni, includendo i rifiuti umani, ben supportata da controlli e sanzioni.

Politiche sostenibili per i portatori: supportare la comunità dei portatori, stabilire linee guida per l'uso del bestiame al fine di minimizzarne l'impatto ambientale.

Testimonianza globale: utilizzare le prove innegabili della sofferenza della regione del Baltoro per raccontare al mondo la storia del ritiro dei ghiacciai: una crisi globale che si sta svolgendo alle porte di casa nostra, in Pakistan, e che potrà essere causa, in futuro, di enormi problemi legati all’approvvigionamento idrico.

Essere sul Baltoro oggi significa essere in prima linea contro il riscaldamento globale e i cambiamenti climatici collegati.

La sala del trono degli dei della montagna sta subendo una violenta trasformazione. Il silenzio delle vette è ora rotto dal suono del ghiaccio che si scioglie e delle rocce che si muovono. Abbiamo operato per ripulire la montagna dai suoi rifiuti. Ora dobbiamo mobilitare ogni risorsa per proteggere il ghiaccio sottostante: la lezione degli ultimi trent’anni è dolorosamente chiara.

Se perdiamo questi ghiacciai, perdiamo molto più di un percorso di trekking, perdiamo una parte vitale dell’ecosistema del nostro pianeta, del nostro patrimonio e del nostro futuro.

La Nord, quale altra?

Storiografia semiseria delle salite invernali al Pizzo d'Uccello

di Matteo Faganello

La Nord, eh già, per chi abita tra La Spezia e Firenze la Nord è una sola, con buona pace di ben più paffutelle cugine alpine. La Nord è solo quella del Pizzo, d'Uccello beninteso. E se la sua bonaria parete rocciosa d'estate non provoca certo le smanie dei “climbers'', dopo qualche bella nevicata invernale la musica cambia. Il suo essere un po' appoggiata le permette infatti di raccogliere notevoli quantità di neve, lasciarla scorrere nei suoi camini e colatoi e trattenerla lì, a uno sputo dal mare. Un colpo di scirocco, una bella ``tirata'' ed ecco una delle più belle pareti di misto che abbia mai frequentato. Ecco quindi due righe che spero invoglino qualche ``foresto'' a visitare la Nord. Preparatevi quindi a tampinare di telefonate i locals (di cui vi fornirò volentieri telefono e mail, per la loro gioia), a lasciare nel bagagliaio della macchina le viti, a smettere di affilare le lame e ad aggiungere i buoni e vecchi chiodi alla bandoliera. Ma soprattutto preparatevi a una quota ragionevole, a godervi la vista del mare una volta in cima e a gustarvi una ventina di tiri di misto senza nemmeno 50m di pendio.

Sulla Cantini-De Bertoldi...50 anni dopo ! Foto: M. Meucci.A dire il vero sono stato un po' ingrato nel presentarla come misconosciuta ai più: a corteggiare la Nord in inverno non sono stati solo i locals ma fior fiore di foresti. Primo fra tutti R. Sorgato che, in compagnia degli apuanissimi M. Rulli e P. Zaccaria si porta a casa la prima invernale della classica Oppio-Colnaghi. E poi G. Calcagno, per la prima invernale al Canale dei Genovesi ``passando dalla rampa'', in compagnia de ``i pisani'', M. De Bertoldi, A. Nerli e il fortissimo M. Piotti, quasi sempre in testa. Ed è forse con il Canale dei Genovesi che inizia la cronistoria ``mixed version'' del Pizzo d'Uccello. Le prime invernali alle due grandi vie di roccia della parete, Oppio-Colnaghi e Biagi-Nerli-Zucconi (in questo caso un ``affaire'' puramente toscano: G. Crescimbeni, G. Verbi e M. Verin), sono state infatti effettuate, per ammissione dei protagonisti, cercando le condizioni più secche possibili. Cosa alquanto ovvia pensando ai materiali della prima metà degli anni '60.

Sulla Cantini-De Bertoldi...50 anni dopo ! Foto: M. Meucci.A dire il vero sono stato un po' ingrato nel presentarla come misconosciuta ai più: a corteggiare la Nord in inverno non sono stati solo i locals ma fior fiore di foresti. Primo fra tutti R. Sorgato che, in compagnia degli apuanissimi M. Rulli e P. Zaccaria si porta a casa la prima invernale della classica Oppio-Colnaghi. E poi G. Calcagno, per la prima invernale al Canale dei Genovesi ``passando dalla rampa'', in compagnia de ``i pisani'', M. De Bertoldi, A. Nerli e il fortissimo M. Piotti, quasi sempre in testa. Ed è forse con il Canale dei Genovesi che inizia la cronistoria ``mixed version'' del Pizzo d'Uccello. Le prime invernali alle due grandi vie di roccia della parete, Oppio-Colnaghi e Biagi-Nerli-Zucconi (in questo caso un ``affaire'' puramente toscano: G. Crescimbeni, G. Verbi e M. Verin), sono state infatti effettuate, per ammissione dei protagonisti, cercando le condizioni più secche possibili. Cosa alquanto ovvia pensando ai materiali della prima metà degli anni '60.

Ai Genovesi i pretendenti cercano invece la neve, cercano il misto. Per la prima invernale Giustino Crescimbeni (insieme a G. Banti e S. Trentarossi) si fa modificare la becca della piccozza dai fabbri dell'Agip a Livorno, e nell'altra mano impugna un lungo chiodo tubolare. Un mese dopo G. Calcagno e ``i pisani'' passano dalla rampa e finiscono per i Genovesi, con ancora più neve.

Ma salire la Nord dai Genovesi, lo sanno tutti, è barare. La Nord, da che mondo è mondo, comincia a destra dei Genovesi. Ed è proprio sul suo bordo sinistro che nell'inverno del 1969 F. Cantini e M. De Bertoldi aprono il loro capolavoro, una via a torto rimasta in sordina e riscoperta solo nell'inverno 2008. Una via che, mare a parte, nulla ha da invidiare a una Sloveni alle Jorasses. Una via che, inconsapevolmente, ha segnato l'inizio della piolet-traction sulle Apuane (e non solo). Nel superare l'ultima ``colata strapiombante'' (in realtà a poco più di 80°, ma ''la paura fa 90'') M. De Bertoldi infatti si dimentica del ``credo ufficiale'' propagandato ai corsi e sale armato di due picche, la sua e quella di F. Cantini. Siamo nel 1969 e la cronistoria alpina cita la prima piolet-traction sul Grand Pilier D'Angle solo qualche anno più tardi. Ometto, per rispetto agli esimi storiografi, quello che gli scozzesi già facevano a casa loro e il WI6 salito in Nord America nel 1971!

Da allora le salite sono scarse, i Genovesi diventano una ``classica difficile'' e le rare invernali alla Oppio sono effettuate con la parete secca. Le parole di C. Barbolini lasciano intuire gli interessi di allora: ``alla Nord si andava se era secca, in genere d'inverno preferivamo fare sci di fondo e tenerci allenati per l'estate''. Una bella salita è sicuramente quella di U. Ghiandi, C. Malerba e L. Massei per quello che può essere considerato come il primo percorso su misto della Oppio-Colnaghi. Simpatico particolare, il trio pensava di trovare la parete ben più secca e al ``molto misto'' fu obbligato dalle condizioni. Le ``giusto sei ore'' preventivate divennero due giorni e una bella avventura.

Negli ultimi anni il Pizzo d'Uccello ha visto una nuova schiera di alpinisti corteggiarlo e, complice qualche inverno particolarmente fortunato dal punto di vista nivologico, numerosi percorsi del Canalone dei Genovesi, varie prime invernali o ripetizioni su misto delle classiche e alcune vie nuove aperte sia nel settore dei Genovesi che in centro parete, insomma, sulla Nord!