“In alta quota, i bivacchi sono la quintessenza dell’abitare estremo in condizioni minime”.

Luca Gibello, giornalista, storico e critico di architettura contemporanea, analizza la genesi e l’evoluzione del fenomeno “Bivacchi” nel centesimo anniversario della posa del primo ricovero d’alta quota pensato espressamente a servizio degli alpinisti, in un volume dal titolo “I bivacchi delle Alpi”, CAI Edizioni, disponibile in libreria dal 1 ottobre 2025.

Presentazione ufficiale il giorno 4 novembre 2025 presso il Museo Nazionale della Montagna di Torino.

Segnaliamo volentieri questa iniziativa che ci coinvolge come Accademico in quanto i bivacchi fanno parte della nostra storia.

per gentile concessione del sito: https://www.cantieridaltaquota.eu

Nell’estate del 1925 venivano collocati in Valle d’Aosta i primi tre esemplari di tutta la catena alpina. Che ne è, oggi, di quell’invenzione assoluta?

di Luca Gibello – ottimizzazione e grafica A. Rampini

I BIVACCHI IERI

Nell’estate di 100 anni fa, sul versante italiano del Monte Bianco, il 27 e 30 agosto 1925 s’inauguravano i primi due bivacchi fissi di tutta la catena alpina: presso il Col d’Estellette (2958 m), in Val Veny (Bivacco Adolfo Hess, ndr), e, dalla parte opposta rispetto a Courmayeur, presso il Fréboudze (2500 m) (Bivacco del Fréboudze, ndr), in Val Ferret. Poche settimane dopo, il terzo esemplare è installato in Valpelline, presso la Tête de Roèse alle Grandes Murailles (3216 m) (Bivacco Tete de Roese, ndr).

Si trattò di un’invenzione assoluta, oseremmo dire rivoluzionaria, scaturita da un manipolo di accademici torinesi del CAI. Fin’allora, nulla d’analogo si era visto sulle Alpi. Infatti, non esistevano modelli a cui Lorenzo e Mario Borelli, Francesco Ravelli, Adolfo Hess (cui sarà poi dedicato quello dell’Estellette) e Umberto Novarese potessero ispirarsi, se non certi baraccamenti prefabbricati, utilizzati in quota durante la Prima guerra mondiale.

Il bivacco Hess dopo i lavori di manutenzione straordinaria del 2018

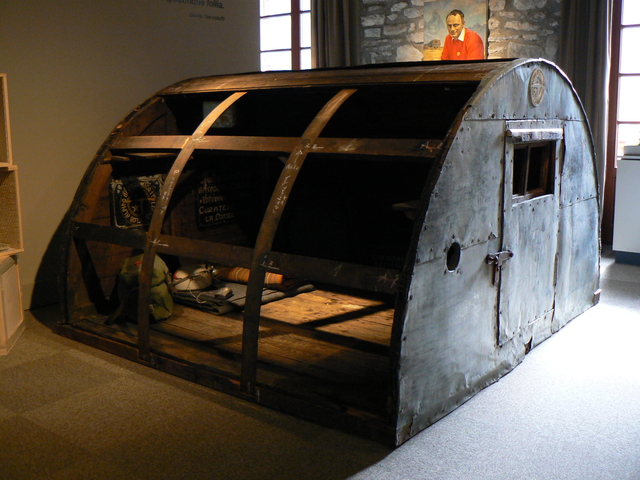

Il bivacco Hess dopo i lavori di manutenzione straordinaria del 2018  La struttura originaria del bivacco del Fréboudze, collocata dal CAAI nel 1925 a 2500 m di quota in Val Ferret. Con la costruzione del bivacco Gervasutti, poco più alto di quota, il vecchio bivacco venne smantellato ed è ora esposto al Museo Alpino Duca degli Abruzzi a Courmayeur- Ph Elena Tartaglione

La struttura originaria del bivacco del Fréboudze, collocata dal CAAI nel 1925 a 2500 m di quota in Val Ferret. Con la costruzione del bivacco Gervasutti, poco più alto di quota, il vecchio bivacco venne smantellato ed è ora esposto al Museo Alpino Duca degli Abruzzi a Courmayeur- Ph Elena Tartaglione

Bivacco Tete de Roeses

Bivacco Tete de Roeses

I rifugi, che all’epoca già vantavano un pedigree ultracinquantenario, provengono da tutt’altra storia. Nulla a che vedere, dunque, con queste minuscole semibotti in legno e lamiera, prodotte in serie nell’officina torinese dei fratelli Ravelli [nell’immagine di copertina, lo schema originario], trasportate a pezzi per someggio o a spalla e montate in loco da 2/3 persone in un paio di giorni. Oggi, anche grazie a scrupolosi restauri condotti dal CAAI tra 2016 e 2020, ben quattro dei primi otto bivacchi piazzati sono ancora in uso (Hess, Balestreri, Brenva, Craveri), mentre quello del Fréboudze si può ammirare al Museo Duca degli Abruzzi di Courmayeur.

L’evoluzione del «tipo Ravelli» (che vedrà, fino agli anni Cinquanta, la realizzazione di quasi trenta esemplari) si deve all’ingegnere cortinese Giulio Apollonio (1896-1981), che a cavallo della Seconda guerra mondiale brevetta una versione più grande e confortevole: il celebre parallelepipedo rettangolare sormontato da una curvatura schiacciata, capace di ospitare fino a 9 posti. Un capolavoro di ottimizzazione spaziale, poi perfezionato a livello costruttivo dal pluridecennale impegno della Fondazione Antonio Berti, costituita nel 1959 dalle Sezioni Trivenete del CAI. Ad essa si deve la diffusione a macchia d’olio della nota scatoletta rossa su tutto il settore alpino: oltre un centinaio di esemplari piazzati fino agli anni Novanta.

Ben poche realizzazioni se ne scostano, eccezione fatta per alcune strutture tra anni Sessanta e Settanta che interessano finalmente anche il versante settentrionale delle Alpi (Svizzera e Austria; la Francia si è invece sempre defilata). Complice la fascinazione per la coeva corsa allo spazio, le forme e i materiali paiono provenire direttamente da una missione stellare: capsule tecnologiche con oblò, scocche metalliche o in fibre di sintesi, poggiate su zampette, con scalette pronte per l’allunaggio. D’altronde, a che cosa rimanda simbolicamente il bivacco, se non a una cellula minima di sopravvivenza, una sorta di navicella spaziale, chiamata a «colonizzare» i territori remoti dell’alta quota, che sul nostro globo terracqueo sono tra quelli che più direttamente nutrono l’immaginario di mondi alieni?

I BIVACCHI OGGI

Da fine Novecento, a partire dal Nord-Est, l’approccio muta. Accanto alla fruizione alpinistica si delineano utilizzi più «dolci» che vedono nel bivacco anche un minuscolo presidio di controllo territoriale diffuso, magari soprattutto a servizio di escursionisti impegnati su itinerari secondari, laddove non si giustifica la presenza d’un rifugio. A tal scopo vengono talvolta recuperati e adibiti a ricovero incustodito capanni rurali, casere, ex strutture militari di modeste dimensioni. Solitamente, i fabbricati costruiti ex novo in muratura o legname non presentano rilevanza architettonica.

Sono invece le strutture prefabbricate quelle che continuano a suscitare un’immagine di contemporaneità, incarnando lo spirito di ricerca e innovazione. Si pensi alle opere slovene firmate dall’architetto Miha Kajzelj, o dallo studio Ofis Architettura. Per non dire, nel 2011, del dirompente caso del Bivacco Gervasutti alle Grandes Jorasses (2835 m), che «buca lo schermo» ben oltre la cerchia degli addetti ai lavori e degli appassionati, scatenando un’infinita diatriba tra progressisti e reazionari. Ma, a fronte di chi lo accusa di essere un «pugno nell’occhio», occorre ricordare che la trilogia Ravelli – Apollonio – Berti rispondeva alla medesima logica di totale astrazione rispetto ai dati del contesto naturale.

Il Bivacco della Brenva posizionato dal CAAI nel 1929 e restaurato nel 2016

Il Bivacco della Brenva posizionato dal CAAI nel 1929 e restaurato nel 2016

Da allora, è scoppiata la bivaccomania. Impossibile dar conto della galassia di realizzazioni recenti spuntate, spesso a sproposito, in ogni angolo delle Alpi. Quasi tutte puntano all’originalità della soluzione, secondo una discutibile interpretazione del concetto di site specific (il contesto specifico dev’essere l’alta quota e i suoi vincoli, non tanto il singolo sito di posa). Il tema del bivacco è diventato cool, trendy, smart. I media generalisti ne parlano (spesso, ancora una volta, a sproposito). I bivacchi spopolano sui social per la loro fotogenicità, soprattutto tra i giovani. Se ne occupano, entusiasti, anche studenti e tesisti di architettura che prima manco ne conoscevano l’esistenza. Alcuni interventi ex novo (bivacchi don Corini, fratelli Fanton e Fiamme Gialle) sono stati l’esito di concorsi di progettazione internazionale che hanno richiamato centinaia di partecipanti. Molti continuano ad essere eretti per ricordare i caduti. Eppure, se è sacrosanto il culto della memoria, non si può pensare di punteggiare l’alta quota di costruzioni ex novo dalla dubbia utilità, tanto più oggi che l’alpinismo di punta viaggia in velocità e leggerezza, spesso snobbando i bivacchi fissi.

Così, questi ultimi vedono sempre più mutare l’utenza, con un vertiginoso aumento di coloro che li eleggono a location alternative per lo svago a poco (o nullo) prezzo: comitive festaiole, inconsapevoli del contesto in cui si trovano e delle regole d’uso cui attenersi. Risultato: incuria, disordine e cumuli di rifiuti, fino ai vandalismi veri e propri (che, beninteso, sono sempre esistiti anche in quota, ahinoi). Qui, giusto un paio di rimandi ai casi più recenti:

https://www.montagna.tv/260243/vandalizzato-il-bivacco-davide-salvadori/.

Urge, in sinergia tra enti territoriali e CAI, un’attenta pianificazione, a valle di una sistematica mappatura, in modo da prevenire ulteriori collocazioni sconsiderate e casuali, frutto di circostanze estemporanee e non di reali necessità.

Rispetto a questo quadro, tra qualche luce e molte ombre, vale la pena sottolineare lo sforzo della Struttura Operativa Rifugi e Opere Alpine (SOROA) del CAI Centrale nel mettere a punto, proprio in vista del centenario dell’installazione del primo esemplare, un «bivacco tipo», quale evoluzione di quelli gloriosi quanto datati, da fornire come referenza alle Sezioni impegnate in operazioni di sostituzione. Se l’iniziativa intende porre un freno virtuoso alla «diaspora» delle varie progettualità sopra accennate, lavorando in direzione di una soluzione replicabile (come ultimamente hanno tentato di fare solo il Gervasutti e, in misura minore, i bivacchi Fiamme Gialle e quelli delle Aree Protette dell’Ossola), dall’altro si lamenta che la sua portata si sia limitata alla presentazione di un prototipo in occasione del 101° Congresso nazionale CAI del novembre 2023 a Roma, senza dar seguito ad azioni concrete. Inoltre, se di tale prototipo è apprezzabile la rilettura dei modelli storici, gli esiti formali non paiono dei più felici. Un confronto allargato, coinvolgendo proprio alcune delle migliori progettualità e competenze accumulate in questi anni, avrebbe forse giovato.